ASIAN KUNG-FU GENERATIONの存在は知っていたのですが、今まで聴いたことがありませんでした。Spotifyが オススメしてくれたのが「Re:Re:」という曲で、イントロのギターリフでハマりました。

2018-05-28

2018-05-27

2018-05-26

Linux Mintでサスペンドから復帰するとLANが不通になってしまう

ここ最近、Linux Mint 18.3をサスペンドから復帰させると有線LANが不通となってしまうようになりました。

エラーメッセージとしては「LANケーブルが挿されていないようだ」というものです。

エラーメッセージとしては「LANケーブルが挿されていないようだ」というものです。

2018-05-25

LinuxベースのルーターやNASに感染するマルウェア「VPNFilter」

VPNFilterと呼ばれるルーターやNASに感染するマルウェアが出回っているそうです。

LinuxベースのルーターやNASに感染するマルウェア「VPNFilter」、54カ国50万台に感染か、Cisco Talos報告

LinuxベースのルーターやNASに感染するマルウェア「VPNFilter」、54カ国50万台に感染か、Cisco Talos報告

2018-05-22

(仮想通貨)Ethereumを1ヶ月ほどマイニングしてみた結果

2018年3月下旬くらいから自宅でEthereumのマイニングをしてみた結果です。

昼間は不在なのでPCを停止していて、帰宅後から翌朝に出かけるまでのおおよそ半日だけマイニングする、というスタイルで1ヶ月以上経過しました。

現在、1 ETHが約75,000円なので、0.028 ETHは2,100円くらいの価値です。しかし、電気代が2,000円ほどかかっているので、利益としてはほぼゼロに近いです。

いま使っているNanopoolは0.2 ETH貯まらないと引き出せないルールなので、年内の現金化は難しい状況です。しかもこれから暑い夏になってしまいます。気温が下がる夜と言えど、ずっとPCの電源を入れっ放しは厳しい気もします。

Ethereumの価値が2倍くらいになればこのままマイニングを続ける意味がありそうですが、そうでなければそろそろ見切りをつけてマイニングを止めた方が良さそうです。

もうマイニングするよりかは仮想通貨を売り買いして利益を出す方が現実的なようです。(始める前からわかってただろうに・・・)

bitFlyerへの登録はこちら

OS:Linux Mint

GPU:AMD Radeon RX560

ソフト:Claymore's Dual Ethereum GPU Miner

運転時間:約12時間/日

昼間は不在なのでPCを停止していて、帰宅後から翌朝に出かけるまでのおおよそ半日だけマイニングする、というスタイルで1ヶ月以上経過しました。

成果:0.02846312 ETH

ハッシュレート:12Mh/s

電気代:約2,000円UP

現在、1 ETHが約75,000円なので、0.028 ETHは2,100円くらいの価値です。しかし、電気代が2,000円ほどかかっているので、利益としてはほぼゼロに近いです。

いま使っているNanopoolは0.2 ETH貯まらないと引き出せないルールなので、年内の現金化は難しい状況です。しかもこれから暑い夏になってしまいます。気温が下がる夜と言えど、ずっとPCの電源を入れっ放しは厳しい気もします。

Ethereumの価値が2倍くらいになればこのままマイニングを続ける意味がありそうですが、そうでなければそろそろ見切りをつけてマイニングを止めた方が良さそうです。

もうマイニングするよりかは仮想通貨を売り買いして利益を出す方が現実的なようです。(始める前からわかってただろうに・・・)

bitFlyerへの登録はこちら

2018-05-20

(競馬)今日の反省(2回東京10日)

今日は4レースを買ったのですが、1枚も当たらないという散々な結果でした。やはり、GIレース開催日は負け続けるというジンクスが続いている感じです。ジンクスではなく、ワタシの買い方に問題があるのだと思い、深く反省してみることにしました。

①東京 1R ダート 1400m

複勝 10番

ワイド 5番、10番

(結果)

5番は1番人気のレガロデルソルで3着でした。10番はテトラクォークで6着でした。

(背景)

レガロデルソルは1番人気でしたが、ダート経験がなかったのであまり信用していませんでした。テトラクォークは前走も同じコース、同じ距離でまあまあの成績であったため本命として買いました。

(反省点)

1400mと短めのコースでは内枠の馬を選ぶべき?そんなに自信がない場合はそもそも買わない方が良い?

②東京 8R ダート 1300m

単勝 7番

(結果)

7番は3番人気のジェイケイライアンで6着でした。

(背景)

7Rを買おうと思っていたましたが、締切時間に間に合わずに変えなかったので急遽買いました。本当は11番のシアーラインかと思っていたのですが、騎手が和田竜二ということで嫌煙してしまいました。あまり当たった記憶がないためです。そこで、3番人気で騎手もM.デムーロということでジェイケイライアンを選択しました。しかも、本当は複勝を買ったつもりだったのですが、なぜか単勝を買ってしまっていました。操作ミスです。操作ミスは初めてです。

(反省点)

焦って買うのは良くない。騎手ではなく、馬で選ぶ。 焦って買うから操作ミスをしてしまう。

③東京 10R 芝 1400m

複勝 18番

(結果)

18番は1番人気のフローレスマジックで4着でした。

(背景)

1R、8Rと外してしまったため、次の11Rの資金を回復させるために買いました。騎手はC.ルメールで、買うと外れるし、買わないと馬券内に来るしと、いわゆる相性の良くない騎手です。

(反省点)

焦って買うのは良くない。

④東京 11R 芝 2400m

ワイド 8番、13番

(結果)

8番は3番人気のサトノワルキューレで6着でした。13番は1番人気のアーモンドアイで1着でした。

(背景)

アーモンドアイの騎手がC.ルメールなので、敬遠してしまいました。2018年は18回も買っているのに1回しか当たっていないのです。後はオッズが低すぎたので逆に迷ってしまった気がします。単勝で買うほど信頼できないし、複勝だとうまみがないので、三連複や馬連も検討しましたが、点数が多いとほとんど利益が出ないかもしくは赤字なので点数を絞るしかないと考え、サトノワルキューレが過去に2400mを走ったことがある点と、騎手がGIに強いM.デムーロということでワイド1点に絞ったことが裏目に出たようです。

(反省点)

無理に買うのは良くない。オッズが低くても赤字を出すよりかは手堅く複勝で利益を上げた方が良い。

まとめると、以下のような感じでしょうか。

・無理に買わない(土曜日だけ参戦する)

・買うなら少なくても良いから利益が出る馬券を買う (複勝でコツコツ、ワイドは禁止)

①東京 1R ダート 1400m

複勝 10番

ワイド 5番、10番

(結果)

5番は1番人気のレガロデルソルで3着でした。10番はテトラクォークで6着でした。

(背景)

レガロデルソルは1番人気でしたが、ダート経験がなかったのであまり信用していませんでした。テトラクォークは前走も同じコース、同じ距離でまあまあの成績であったため本命として買いました。

(反省点)

1400mと短めのコースでは内枠の馬を選ぶべき?そんなに自信がない場合はそもそも買わない方が良い?

②東京 8R ダート 1300m

単勝 7番

(結果)

7番は3番人気のジェイケイライアンで6着でした。

(背景)

7Rを買おうと思っていたましたが、締切時間に間に合わずに変えなかったので急遽買いました。本当は11番のシアーラインかと思っていたのですが、騎手が和田竜二ということで嫌煙してしまいました。あまり当たった記憶がないためです。そこで、3番人気で騎手もM.デムーロということでジェイケイライアンを選択しました。しかも、本当は複勝を買ったつもりだったのですが、なぜか単勝を買ってしまっていました。操作ミスです。操作ミスは初めてです。

(反省点)

焦って買うのは良くない。騎手ではなく、馬で選ぶ。 焦って買うから操作ミスをしてしまう。

③東京 10R 芝 1400m

複勝 18番

(結果)

18番は1番人気のフローレスマジックで4着でした。

(背景)

1R、8Rと外してしまったため、次の11Rの資金を回復させるために買いました。騎手はC.ルメールで、買うと外れるし、買わないと馬券内に来るしと、いわゆる相性の良くない騎手です。

(反省点)

焦って買うのは良くない。

④東京 11R 芝 2400m

ワイド 8番、13番

(結果)

8番は3番人気のサトノワルキューレで6着でした。13番は1番人気のアーモンドアイで1着でした。

(背景)

アーモンドアイの騎手がC.ルメールなので、敬遠してしまいました。2018年は18回も買っているのに1回しか当たっていないのです。後はオッズが低すぎたので逆に迷ってしまった気がします。単勝で買うほど信頼できないし、複勝だとうまみがないので、三連複や馬連も検討しましたが、点数が多いとほとんど利益が出ないかもしくは赤字なので点数を絞るしかないと考え、サトノワルキューレが過去に2400mを走ったことがある点と、騎手がGIに強いM.デムーロということでワイド1点に絞ったことが裏目に出たようです。

(反省点)

無理に買うのは良くない。オッズが低くても赤字を出すよりかは手堅く複勝で利益を上げた方が良い。

まとめると、以下のような感じでしょうか。

・無理に買わない(土曜日だけ参戦する)

・買うなら少なくても良いから利益が出る馬券を買う (複勝でコツコツ、ワイドは禁止)

2018-05-12

(仮想通貨)久しぶりにテレビをみた

今日は久しぶりにテレビを観ました。

まずは夕飯の後片付けが終わった頃に「ブラタモリ」を途中から観ました。今日は伊豆で、天城は日本のワサビの4割ほどを生産しているとのことでした。ほぉ。

続いてチャンネルそのままNHKで「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる」 というドラマを観ました。全く観る気はなかったものの意外と面白いドラマでした。

神木隆之介が出ているのですが、この人は「君の名は。」で立花瀧の声を担当していた人です。それでちょっとだけ観ていたのですが、結果的に最後までみてしまいました。

そして、最後はNHKスペシャル「仮想通貨ウォーズ~盗まれた580億円を追え!~」を観ました。これは元々録画しておいて今度観ようと思っていたもですが、諸事情がありリアルタイムで観てしまいました。録画もしましたが。

20代の方が何名か登場しますが、だいぶ立派な受け答えができる20代だと思いました。特にCheenaという方は20歳ちょうどで、しっかりした話し方だと感心しました。

NEM流出のその後をよく知らなかったので、番組の内容はだいぶ楽しめました。これは映画と一緒ですね。ワタシは「君の名は。」という映画を2018年になって初めて観たのですが、予備知識がゼロであったため非常に楽しめたのでした。

というわけで、普段はほとんどテレビを観ることがないのですが、なぜか今日に限ってたくさんテレビを観てしまった、というお話でした。

まずは夕飯の後片付けが終わった頃に「ブラタモリ」を途中から観ました。今日は伊豆で、天城は日本のワサビの4割ほどを生産しているとのことでした。ほぉ。

続いてチャンネルそのままNHKで「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる」 というドラマを観ました。全く観る気はなかったものの意外と面白いドラマでした。

神木隆之介が出ているのですが、この人は「君の名は。」で立花瀧の声を担当していた人です。それでちょっとだけ観ていたのですが、結果的に最後までみてしまいました。

そして、最後はNHKスペシャル「仮想通貨ウォーズ~盗まれた580億円を追え!~」を観ました。これは元々録画しておいて今度観ようと思っていたもですが、諸事情がありリアルタイムで観てしまいました。録画もしましたが。

20代の方が何名か登場しますが、だいぶ立派な受け答えができる20代だと思いました。特にCheenaという方は20歳ちょうどで、しっかりした話し方だと感心しました。

NEM流出のその後をよく知らなかったので、番組の内容はだいぶ楽しめました。これは映画と一緒ですね。ワタシは「君の名は。」という映画を2018年になって初めて観たのですが、予備知識がゼロであったため非常に楽しめたのでした。

というわけで、普段はほとんどテレビを観ることがないのですが、なぜか今日に限ってたくさんテレビを観てしまった、というお話でした。

2018-05-11

pingのTTLに関する豆知識

pingコマンドってたまに使いますよね。Webサイトにアクセスしようとしたけどタイムアウトしちゃった時や、Linux Mintのアップデートマネージャで赤いバッテンが表示された時などに。(え?使いません?)

今日もLinux Mintのアップデートマネージャが赤いバッテンになってしまい、JAISTに接続できていないようだったので、pingを打って確認しました。

www.jaist.ac.jpはping応答が返ってくるものの、FirefoxなどのWebブラウザではアクセスできない状態でした。ftp.jaist.ac.jpはping応答自体が返ってきませんでした。

ところで、pingを打つとttl=というパラメーターが設定されているのに気づきました。TTLはpingを打つ側が適当に設定しているのだと思っていたのですが、どうもそうではないらしいです。

相手先がLinuxであればTTL=64が設定されるらしく、確かに自分を示す127.0.0.1にpingを打つとTTL=64が設定されていました。相手先がWindowsの場合はTTL=128となるそうです。自宅のQNAPにも打ってみましたが、さすがにこちらはLinuxなのでTTL=64となりました。

さて、www.google.comはTTL=41でした。例のwww.jaist.ac.jpについてはTTL=49でした。これらは一体何なんでしょうね?

今日もLinux Mintのアップデートマネージャが赤いバッテンになってしまい、JAISTに接続できていないようだったので、pingを打って確認しました。

www.jaist.ac.jpはping応答が返ってくるものの、FirefoxなどのWebブラウザではアクセスできない状態でした。ftp.jaist.ac.jpはping応答自体が返ってきませんでした。

ところで、pingを打つとttl=というパラメーターが設定されているのに気づきました。TTLはpingを打つ側が適当に設定しているのだと思っていたのですが、どうもそうではないらしいです。

$ ping www.google.com

PING www.google.com (173.194.198.99) 56(84) bytes of data.

64 bytes from iz-in-f99.1e100.net (173.194.198.99): icmp_seq=1 ttl=41 time=135 ms

64 bytes from iz-in-f99.1e100.net (173.194.198.99): icmp_seq=2 ttl=41 time=130 ms

64 bytes from iz-in-f99.1e100.net (173.194.198.99): icmp_seq=3 ttl=41 time=132 ms

64 bytes from iz-in-f99.1e100.net (173.194.198.99): icmp_seq=4 ttl=41 time=136 ms

64 bytes from iz-in-f99.1e100.net (173.194.198.99): icmp_seq=5 ttl=41 time=138 ms

^C

--- www.google.com ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms

rtt min/avg/max/mdev = 130.512/134.665/138.486/2.842 ms

$ ping 127.0.0.1

PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.054 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.053 ms

^C

--- 127.0.0.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3080ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.052/0.055/0.006 ms

相手先がLinuxであればTTL=64が設定されるらしく、確かに自分を示す127.0.0.1にpingを打つとTTL=64が設定されていました。相手先がWindowsの場合はTTL=128となるそうです。自宅のQNAPにも打ってみましたが、さすがにこちらはLinuxなのでTTL=64となりました。

さて、www.google.comはTTL=41でした。例のwww.jaist.ac.jpについてはTTL=49でした。これらは一体何なんでしょうね?

2018-05-10

Linux MintにKernel 4.15をインストール

Linux Mint 18.3のアップデートマネージャにKernel 4.13.0-41が配信されたので更新してみました。更新内容は3件のセキュリティ脆弱性への対応でした。

Kernelを追加したので、ディスク空き容量の確保のために過去にインストールした古いバージョンのKernelを削除しようと思い、 アップデートマネージャから「Linux カーネル」というメニューを呼び出したところ、いつの間にやらKernel 4.15が配信されているのに気づきました。

なんと、4.15.0-13、4.15.0-15、4.15.0-20と3バージョンも配信されていました。

Kernel 4.15にはちょっと前に話題となったMeltdown/SpectreというCPUのセキュリティ脆弱性への対応が含まれています。また、amdgpuドライバーにDC(Display Code)対応が追加されています。

amdgpuのDCはVega世代ではデフォルトで有効となるそうですが、それ以外のGPUではカーネルパラメーターに”amdgpu.dc=1”を指定して起動することで有効化させることができます。

さっそくKernel 4.15をインストールし、/etc/default/grubにカーネルパラメーターを追加してみました。

その後、PCを再起動すれば作業は完了です。無事にDC機能を有効化させることができたようですが、いかんせん、DC機能が働いているかが外から見て確認することができません。

うちのGPUはRadeon RX 560ですが、なんとなくブラウザの画面描画がキリッとした感じはします。

Kernelを追加したので、ディスク空き容量の確保のために過去にインストールした古いバージョンのKernelを削除しようと思い、 アップデートマネージャから「Linux カーネル」というメニューを呼び出したところ、いつの間にやらKernel 4.15が配信されているのに気づきました。

なんと、4.15.0-13、4.15.0-15、4.15.0-20と3バージョンも配信されていました。

Kernel 4.15にはちょっと前に話題となったMeltdown/SpectreというCPUのセキュリティ脆弱性への対応が含まれています。また、amdgpuドライバーにDC(Display Code)対応が追加されています。

amdgpuのDCはVega世代ではデフォルトで有効となるそうですが、それ以外のGPUではカーネルパラメーターに”amdgpu.dc=1”を指定して起動することで有効化させることができます。

さっそくKernel 4.15をインストールし、/etc/default/grubにカーネルパラメーターを追加してみました。

GRUB_DEFAULT=0/etc/default/grubを修正したので、以下のコマンドで反映させます。

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

GRUB_TIMEOUT=7

GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

GRUB_CMDLINE_LINUX="amdgpu.dc=1"

sudo update-grub

その後、PCを再起動すれば作業は完了です。無事にDC機能を有効化させることができたようですが、いかんせん、DC機能が働いているかが外から見て確認することができません。

うちのGPUはRadeon RX 560ですが、なんとなくブラウザの画面描画がキリッとした感じはします。

2018-05-08

(マネー)ETCカードを解約してみた

わが家にはETCカードが2枚あり、重い腰を上げて不要な1枚のETCカードを解約してみました。

昔にクレジットカードを新調する時にETCカードが無料で作れるというので、ポンポンとETCカードを作ってしまったのですが、ETCカードの番号をETC車載器に登録していたはずで、何枚も持っていても結局は使えないのでただ単に保管するだけになっていました。

それを先日のETCカード有効期限切れを起こしてしまったので、新しいETCカードを掘り起こす時に2枚のETCカードが発掘され、これは整理しないとダメだと思い行動に移しました。

ETCカードだけの解約の仕方を調べてみると、コールセンターに電話するしか手段がなかったようで、一瞬ためらいました。電話するの面倒だなぁ、と。

しかしなんと、コールセンターは年中無休らしいのです。世間は5月GWだというのに、コールセンターでは人がスタンバイしてるんですね、ご苦労様です。

というワタシも5月GWは3日、4日が仕事だったので、5日にコールセンターに電話してみました。GW期間中だったからか、はたまたナビダイヤルという有料電話だからわかりませんが、コールセンターのオペレーターさんにはあっという間に電話が繋がりビックリしました。

てっきり本体のクレジットカードの番号とかを聞かれるかと思って用意していたのですが、ETCカードの番号しか聞かれませんでした。ものの2〜3分で解約のための電話は終了し、あまりのあっけなさにもう少し早く行動していればとちょっと後悔しました。

それはさておき、不要なETCカードが整理できたので気持ちはスッキリしました。

昔にクレジットカードを新調する時にETCカードが無料で作れるというので、ポンポンとETCカードを作ってしまったのですが、ETCカードの番号をETC車載器に登録していたはずで、何枚も持っていても結局は使えないのでただ単に保管するだけになっていました。

それを先日のETCカード有効期限切れを起こしてしまったので、新しいETCカードを掘り起こす時に2枚のETCカードが発掘され、これは整理しないとダメだと思い行動に移しました。

ETCカードだけの解約の仕方を調べてみると、コールセンターに電話するしか手段がなかったようで、一瞬ためらいました。電話するの面倒だなぁ、と。

しかしなんと、コールセンターは年中無休らしいのです。世間は5月GWだというのに、コールセンターでは人がスタンバイしてるんですね、ご苦労様です。

というワタシも5月GWは3日、4日が仕事だったので、5日にコールセンターに電話してみました。GW期間中だったからか、はたまたナビダイヤルという有料電話だからわかりませんが、コールセンターのオペレーターさんにはあっという間に電話が繋がりビックリしました。

てっきり本体のクレジットカードの番号とかを聞かれるかと思って用意していたのですが、ETCカードの番号しか聞かれませんでした。ものの2〜3分で解約のための電話は終了し、あまりのあっけなさにもう少し早く行動していればとちょっと後悔しました。

それはさておき、不要なETCカードが整理できたので気持ちはスッキリしました。

パナソニック(Panasonic) 2015-11-20

2018-05-07

(マネー)ハピタスが優秀になっていた

ポイント付与が遅く、目立ったポイント交換先もなかったのであまり活用しなくなっていたハピタスというポイントサービスでしたが、ふとチェックしてみるとかなり優秀な子に成長していました。

なんと、ハピタスで貯めたポイントをビットコイン(BTC) に交換できるようになっていたのです。

300ptから交換でき、100pt単位での交換です。交換完了は最大で15分後です。

ビットコインで受け取るにはbitFlyerへ口座を開設している必要が有りますが、ワタシはちょうど開設済みのため、いつでもwelcomeな状態です。

そもそもbitFlyerに口座を開設したのはbitFlyerに「ビットコインをもらう」という仕組みがあり、bitFlyer経由でYahoo!ショッピングや楽天市場を利用すると0.6%分のビットコインをもらえるからでした。

それがなんと、ハピタス経由でYahoo!ショッピングや楽天市場を利用すると、一般的なポイントサイトと同等の1%のポイントが還元されるので、それを貯めてビットコインに交換することができるのです。

やりますね、ハピタス。

ちょっと今日からはハピタスを主力にポイント稼ぎをすることにします。しかし、ポイント付与のタイミングは相変わらずなので、気長に構える必要はあります。

bitFlyerへの登録はこちら

なんと、ハピタスで貯めたポイントをビットコイン(BTC) に交換できるようになっていたのです。

300ptから交換でき、100pt単位での交換です。交換完了は最大で15分後です。

ビットコインで受け取るにはbitFlyerへ口座を開設している必要が有りますが、ワタシはちょうど開設済みのため、いつでもwelcomeな状態です。

そもそもbitFlyerに口座を開設したのはbitFlyerに「ビットコインをもらう」という仕組みがあり、bitFlyer経由でYahoo!ショッピングや楽天市場を利用すると0.6%分のビットコインをもらえるからでした。

それがなんと、ハピタス経由でYahoo!ショッピングや楽天市場を利用すると、一般的なポイントサイトと同等の1%のポイントが還元されるので、それを貯めてビットコインに交換することができるのです。

やりますね、ハピタス。

ちょっと今日からはハピタスを主力にポイント稼ぎをすることにします。しかし、ポイント付与のタイミングは相変わらずなので、気長に構える必要はあります。

bitFlyerへの登録はこちら

2018-05-06

2018-05-05

Twitter社内でちょっとした事故があった模様

PCからTwitterのWeb版にログオンしたところ、以下のようなメッセージが表示されて何事かと思いました。「設定画面に進む」というボタンがまず目に付いたので、二段階認証的な新しいセキュリティ強化機能が実装されたのではないかと思って説明を読み進めました。

するとなんと、Twitter社内で保管しているログにユーザーのパスワードが平文のまま記録されているのが発覚したとのことでした。

それに伴い、パスワードの変更を促している模様です。

そういうことであればTwitterのパスワードを変更しようかと思い始めたところです。

するとなんと、Twitter社内で保管しているログにユーザーのパスワードが平文のまま記録されているのが発覚したとのことでした。

それに伴い、パスワードの変更を促している模様です。

そういうことであればTwitterのパスワードを変更しようかと思い始めたところです。

2018-05-04

新しいGmailを使ってみた

Gmailが新しいデザインになったということで、さっそく試してみました。

デザインの変更なので、Gmail自体がサクサクになったとかは無さそうです。

個人的にはブラウザの横幅が足りなくなったのをGmailのために広げるのがなんかイヤだったのですが、若干同じようにブラウザの横幅が足りなくて必要な部分がスクロールしないと表示できないサイトがでてきていたので、これを機に少しブラウザのウィンドウサイズを横に広げました。

1100ドットから1300ドットくらいにしました。最近のお気に入りブラウザはFirefoxです。

新しいデザインに切り替えた後でも「設定」ボタンから「以前のGmailに戻す」を選択することで元に戻すことも可能になっているので、気軽に試してみることができるようになっています。

そうそう、最近のGmailは受信したメールに返信ボタンを押すと、返信内容のテンプレートを何種類か勝ってに用意してくれるんです。

「すみません、今日は体調不良で休みます。」みたいなメールを受信して、返事を出そうと返信ボタンを押すと、「お大事に」とか「了解しました」というテンプレートを用意してくれるので、どれかを選ぶとメール本文に埋め込んでくれるのです。

スマートフォンのGmailではよく使っています。

- 全体的に文字のサイズが大きくなった

- サイドに「カレンダー」、「Keep」、「ToDo」に素速くアクセスできるようにアイコンが配置された

- これらのためか、ブラウザのウィンドウサイズの横が少し足りなくなった

※ワイド画面でブラウザを最大化して使っている人には影響ないかと思います - メールの削除ボタンなどが常に表示されるようになったのでいちいちメールの最上部にスクロールし直す必要がなくなった

- メールを移動するボタンのアイコンが変わったので探してしまう(まだ慣れずに探してます)

デザインの変更なので、Gmail自体がサクサクになったとかは無さそうです。

個人的にはブラウザの横幅が足りなくなったのをGmailのために広げるのがなんかイヤだったのですが、若干同じようにブラウザの横幅が足りなくて必要な部分がスクロールしないと表示できないサイトがでてきていたので、これを機に少しブラウザのウィンドウサイズを横に広げました。

1100ドットから1300ドットくらいにしました。最近のお気に入りブラウザはFirefoxです。

新しいデザインに切り替えた後でも「設定」ボタンから「以前のGmailに戻す」を選択することで元に戻すことも可能になっているので、気軽に試してみることができるようになっています。

そうそう、最近のGmailは受信したメールに返信ボタンを押すと、返信内容のテンプレートを何種類か勝ってに用意してくれるんです。

「すみません、今日は体調不良で休みます。」みたいなメールを受信して、返事を出そうと返信ボタンを押すと、「お大事に」とか「了解しました」というテンプレートを用意してくれるので、どれかを選ぶとメール本文に埋め込んでくれるのです。

スマートフォンのGmailではよく使っています。

2018-04-30

(マネー)高速道路で失敗

昨日、今年初の高速道路の運転をしました。目的地は「さいたまスーパーアリーナ」です。

一般道から高速道路に乗り、料金所が近くなると「ETCカードが装着されています」といういつもの音声ガイダンスが鳴り、特に気にすることなくETCゲートに進入して行きました。

ETCゲートの側まで来たので「あ、そうだ減速しなきゃ」と思い、アクセルから足を離してブレーキを少しずつ踏んで原則したところ、ETCのゲートが開きません・・・・。

・・・なんと!!

虚しい機械の音声が響きます。ずっと響きます。その内に係の人がやって来て、現金で料金を支払い、無事にETCゲートから脱出することができました。

その後、ETCカードリーダーからETCカードを抜いて高速道路を運転しました。料金所に近付く度に「ETCカードが挿入されていません。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。」とけたたましく警告音が鳴ります。もう料金所はうんざりです。

NEXCO東日本では、土日祝日のETC割り引きは30%です。料金所ではけたたましく警告音があり、何年かぶりに現金で料金を支払い、さらにETC割り引きを失うという目に遭ってしまいました。

いま使っているETCカードリーダーはカードの挿し忘れはチェックしてくれますが、カードの有効期限切れはチェックしてくれないようです。最近、ETC 2.0というサービスが始まっているようですが、ETC 2.0ではエンジン始動時に有効期限をチェックしてくれたりするのでしょうか?

それはさておき、クレジットカード会社から新しいETCカードが届いたら、すぐさま交換するようにしましょう、という教訓でした。

一般道から高速道路に乗り、料金所が近くなると「ETCカードが装着されています」といういつもの音声ガイダンスが鳴り、特に気にすることなくETCゲートに進入して行きました。

ETCゲートの側まで来たので「あ、そうだ減速しなきゃ」と思い、アクセルから足を離してブレーキを少しずつ踏んで原則したところ、ETCのゲートが開きません・・・・。

「ETCカードの有効期限が切れています」

・・・なんと!!

虚しい機械の音声が響きます。ずっと響きます。その内に係の人がやって来て、現金で料金を支払い、無事にETCゲートから脱出することができました。

その後、ETCカードリーダーからETCカードを抜いて高速道路を運転しました。料金所に近付く度に「ETCカードが挿入されていません。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。ピー。」とけたたましく警告音が鳴ります。もう料金所はうんざりです。

NEXCO東日本では、土日祝日のETC割り引きは30%です。料金所ではけたたましく警告音があり、何年かぶりに現金で料金を支払い、さらにETC割り引きを失うという目に遭ってしまいました。

いま使っているETCカードリーダーはカードの挿し忘れはチェックしてくれますが、カードの有効期限切れはチェックしてくれないようです。最近、ETC 2.0というサービスが始まっているようですが、ETC 2.0ではエンジン始動時に有効期限をチェックしてくれたりするのでしょうか?

それはさておき、クレジットカード会社から新しいETCカードが届いたら、すぐさま交換するようにしましょう、という教訓でした。

パナソニック(Panasonic) 2015-11-20

2018-04-29

(競馬)天皇賞

本日は天皇賞ですね。

なかなか難しいですが、以下の4頭かな、と思いました。三連複で買いました。

三連複なので遊びで少額だけ買ってます。

そして、収益を上げるためにドカンと複勝1本買いたかったのですが、なかなか決められず、なぜか最後は10. サトノクロニクルと12. レインボーラインのワイドを買いました。

さて、どうなりますか。

なかなか難しいですが、以下の4頭かな、と思いました。三連複で買いました。

三連複なので遊びで少額だけ買ってます。

- 2. チェスナットコート

- 6. ガンコ

- 8. クリンチャー

- 12. レインボーライン

そして、収益を上げるためにドカンと複勝1本買いたかったのですが、なかなか決められず、なぜか最後は10. サトノクロニクルと12. レインボーラインのワイドを買いました。

さて、どうなりますか。

2018-04-23

(QNAP)TS-219P+のファームウェア更新

もうファームウェア更新が提供されないものだと思っていたTS-219P+にファームウェアが配信されていました。

sshでQNAPにログインし、smb2statusでSambaのバージョンを確認してみましたが、ファームウェア更新前と同じで4.4.16のままでした。

一方、PHPはバージョン番号が変わっておりまして、5.6.31から5.6.33に更新されていました。

PHP 5.6系のセキュリティサポートは2018年12月31日までとなっております。そろそろ本当にQNAP自体を新しいモデルに買い替える準備をしないといけませんね。

QTS 4.3.3.0514 Build 20180402Sambaの修正とPHPの更新があるということなので、さっそくファームウェアをアップデートしてみました。

[Important Notes]

- For the status of QTS updates and maintenance for your NAS model, visit https://www.qnap.com/en/product/eol.php

- QTS 4.3.3 is the final available firmware update for the following models:

TS-112P, TAS-168, TAS-268

[Fixed Issues]

- NFS Service would stop functioning after users browsed NFS shared folders from Kodi.

- Control Panel could not display the location of Media Library after users updated QTS to 4.3.3.0378 build 20171117.

- Fixed a vulnerability in Samba that could allow authenticated users to arbitrarily change the passwords of other users (CVE-2018-1057).

- Fixed a vulnerability in Samba that could allow for denial-of-service attacks on the Print Spooler service (CVE-2018-1050).

- Updated ClamAV to the latest version to fix multiple vulnerabilities.

- Updated PHP to the latest version to fix multiple vulnerabilities.

sshでQNAPにログインし、smb2statusでSambaのバージョンを確認してみましたが、ファームウェア更新前と同じで4.4.16のままでした。

一方、PHPはバージョン番号が変わっておりまして、5.6.31から5.6.33に更新されていました。

PHP 5.6系のセキュリティサポートは2018年12月31日までとなっております。そろそろ本当にQNAP自体を新しいモデルに買い替える準備をしないといけませんね。

QNAP(キューナップ)TS-328 クアッドコア1.4 GHz CPU 2GBメモリ 3ベイ DTCP-IP / DLNA対応 RAID5対応で容量効率と信頼性の向上を実現

posted with カエレバ

QNAP(キューナップ) 2018-04-06

2018-04-21

(Linux)Flatpakが意外とディスク容量を圧迫していた

Flatpakは新しいパッケージ管理の仕組みで、Linux Mint 18.3から「ソフトウェアの管理」に統合されていて、あまり意識せずに利用することができます。

例えば、Spotifyは「ソフトウェアの管理」からインストール可能ですが、検索すると2種類ヒットし、左側はdebパッケージでバージョンが1.0.64ですが、右側はFlatpakでバージョンが1.0.72という具合に、大抵がFlatpak版の方が新しいバージョンをインストール可能です。

Spotify以外にもLibreOffice、Atom、Corebirdなどなど、いろいろなアプリケーションがFlatpakで用意されいます。LibreOfficeは試してみたのですが、日本語入力ができなかったのでFlatpakでのインストールは取りやめて、debパッケージをダウンロードしてインストールして使っています。

そんなFlatpakですが、一度インストールしたアプリケーションのアップデートってどうやるんだろうと思い、調べてみるとFlatpakのコマンドを直接発行するみたいです。

flatpak --versionでFlatpak自体のバージョンが確認できます。最新バージョンは0.11.3のようですが、Linux Mint 18.3に提供されているものは0.10.0でした。

flatpak listは現在インストールされているアプリケーションの一覧を表示してくれます。バージョン番号はよくわかりません。

flatpak infoでパッケージの詳細を確認できるのですが、これでもバージョン番号はよくわかりません。

flatpak updateというコマンドでインストール済みアプリケーションのアップデートが可能です。パッケージ名を指定するとそのパッケージだけアップデートされ、パッケージ名の指定がない場合はインストール済みアプリケーション全てをアップデートしてくれるみたいです。(Runtimeなどもまとめて)

最初は面白くて、いろんなアプリケーションをFlatpak版でインストールしてみたのですが、気づくとファイルシステムのパーテションがかなり圧迫されてしまいました。どうやら標準では/var/lib/flatpakというディレクトリにインストールされるようで、Runtimeもある関係であっという間に数GBを消費してしまいます。

これを変更したいと思い、man flatpakで調べてみると、bashの環境変数で変えられるようでした。

しかし、FLATPAK_SYSTEM_DIR という環境変数に別なディレクトリを指定してみましたが、インストール先は変わらないようでした。flatpak -v listと入力すると、確かにsystem directoryは環境変数で指定した場所を認識しているようですが、Linux Mintの「ソフトウェアの管理」を使用してインストールすると指定が効いていないようです。

flatpak自体は flatpak install --user というコマンドで FLATPAK_USER_DIR に指定されたディレクトリにインストールできるようですが、Linux Mintの「ソフトウェアの管理」経由では恐らくこの--userという指定は付いていないと思われます。

Linux MintにLollypopをインストールしたくてFlatpakを使っている のですが、5月か6月になればUbuntu 18.04ベースのLinux Mint 19がリリースされると思うので、そうしたらLollypopのPPAから普通にインストールできるようになるはずです。

※なぜかLollypopのPPAは16.04のサポートを早々と切り上げてしまったようで、インストールできないのです・・・

例えば、Spotifyは「ソフトウェアの管理」からインストール可能ですが、検索すると2種類ヒットし、左側はdebパッケージでバージョンが1.0.64ですが、右側はFlatpakでバージョンが1.0.72という具合に、大抵がFlatpak版の方が新しいバージョンをインストール可能です。

Spotify以外にもLibreOffice、Atom、Corebirdなどなど、いろいろなアプリケーションがFlatpakで用意されいます。LibreOfficeは試してみたのですが、日本語入力ができなかったのでFlatpakでのインストールは取りやめて、debパッケージをダウンロードしてインストールして使っています。

そんなFlatpakですが、一度インストールしたアプリケーションのアップデートってどうやるんだろうと思い、調べてみるとFlatpakのコマンドを直接発行するみたいです。

flatpak --versionでFlatpak自体のバージョンが確認できます。最新バージョンは0.11.3のようですが、Linux Mint 18.3に提供されているものは0.10.0でした。

flatpak listは現在インストールされているアプリケーションの一覧を表示してくれます。バージョン番号はよくわかりません。

$ flatpak list Ref Options com.spotify.Client/x86_64/stable system,current io.atom.Atom/x86_64/stable system,current org.baedert.corebird/x86_64/stable system,current org.freedesktop.Platform.ffmpeg/x86_64/1.6 system,runtime org.freedesktop.Platform/x86_64/1.6 system,runtime org.freedesktop.Sdk/x86_64/1.6 system,runtime org.gnome.Platform/x86_64/3.26 system,runtime

flatpak infoでパッケージの詳細を確認できるのですが、これでもバージョン番号はよくわかりません。

$ flatpak info com.spotify.Client Ref: app/com.spotify.Client/x86_64/stable ID: com.spotify.Client Arch: x86_64 Branch: stable Origin: flathub Commit: 6888d88e6287186f62cdf3e2d674fceb4e30fb5931d61bd73aba43dc3ac938d3 Location: /home/xxxxxx/flatpak/app/com.spotify.Client/x86_64/stable/6888d88e6287186f62cdf3e2d674fceb4e30fb5931d61bd73aba43dc3ac938d3 Installed size: 49.1 MB Runtime: org.freedesktop.Platform/x86_64/1.6

flatpak updateというコマンドでインストール済みアプリケーションのアップデートが可能です。パッケージ名を指定するとそのパッケージだけアップデートされ、パッケージ名の指定がない場合はインストール済みアプリケーション全てをアップデートしてくれるみたいです。(Runtimeなどもまとめて)

最初は面白くて、いろんなアプリケーションをFlatpak版でインストールしてみたのですが、気づくとファイルシステムのパーテションがかなり圧迫されてしまいました。どうやら標準では/var/lib/flatpakというディレクトリにインストールされるようで、Runtimeもある関係であっという間に数GBを消費してしまいます。

これを変更したいと思い、man flatpakで調べてみると、bashの環境変数で変えられるようでした。

ENVIRONMENT

Besides standard environment variables such as XDG_DATA_DIRS and XDG_DATA_HOME, flatpak is consulting some of

its own.

FLATPAK_USER_DIR

The location of the per-user installation. If this is not set, $XDG_DATA_HOME/flatpak is used.

FLATPAK_SYSTEM_DIR

The location of the default system-wide installation. If this is not set, /var/lib/flatpak is used (unless

overridden at build time by --localstatedir or --with-system-install-dir).

FLATPAK_CONFIG_DIR

The location of flatpak site configuration. If this is not set, /etc/flatpak is used (unless overridden at

build time by --sysconfdir).

しかし、FLATPAK_SYSTEM_DIR という環境変数に別なディレクトリを指定してみましたが、インストール先は変わらないようでした。flatpak -v listと入力すると、確かにsystem directoryは環境変数で指定した場所を認識しているようですが、Linux Mintの「ソフトウェアの管理」を使用してインストールすると指定が効いていないようです。

flatpak自体は flatpak install --user というコマンドで FLATPAK_USER_DIR に指定されたディレクトリにインストールできるようですが、Linux Mintの「ソフトウェアの管理」経由では恐らくこの--userという指定は付いていないと思われます。

Linux MintにLollypopをインストールしたくてFlatpakを使っている のですが、5月か6月になればUbuntu 18.04ベースのLinux Mint 19がリリースされると思うので、そうしたらLollypopのPPAから普通にインストールできるようになるはずです。

※なぜかLollypopのPPAは16.04のサポートを早々と切り上げてしまったようで、インストールできないのです・・・

2018-04-16

Suicaのオートチャージが変わったらしい

Suicaのオートチャージ機能を使っていますが、先月3月17日から改札を出る時にもオートチャージされるようになったそうです。

これまでは改札に入場する時にしかオートチャージは発動しなかったようです。

そう言われてみると、改札を出る時にオートチャージされたような気もしますが、前から こうだったような気もします・・・。

ただし、必ずオートチャージされる訳でもないそうで、何やら難しい条件が付いていました。パッと理解できませんでした。

これまでは改札に入場する時にしかオートチャージは発動しなかったようです。

そう言われてみると、改札を出る時にオートチャージされたような気もしますが、前から こうだったような気もします・・・。

ただし、必ずオートチャージされる訳でもないそうで、何やら難しい条件が付いていました。パッと理解できませんでした。

残額が極端に少ない状態にしなければ良い、ということでしょうかね?

- 出場時に運賃を精算したあとの入金(チャージ)残額が、オートチャージの設定金額を下回る場合、1回のみオートチャージされる。

- オートチャージしても入金(チャージ)残額が精算額に満たない場合は、オートチャージされない。

- 定期券区間を経由して、定期券区間外の駅間を利用した場合は、出場時にオートチャージされない。

2018-04-15

(競馬)皐月賞

本日は皐月賞です。

中山競馬場付近は雨ですが、皐月賞のレース開始となる15:40は芝の状態どうなんでしょうか?

今回は「10. ジェネラーレウーノ」が来そうな予感がしました。

直近のレース成績では「2. ワグネリアン」、「3. ジャンダルム」、「10. ジェネラーレウーノ」 あたりかと思いますが、ワタシは武豊と相性が良くなく、買うと外れるし買わないと勝つしという具合です。また、2017年の皐月賞は1番人気が7着という結果になっています。天気も悪いので荒れるのではないかと考えています。

というわけで、買った馬券は以下の通りです。

中山競馬場付近は雨ですが、皐月賞のレース開始となる15:40は芝の状態どうなんでしょうか?

今回は「10. ジェネラーレウーノ」が来そうな予感がしました。

直近のレース成績では「2. ワグネリアン」、「3. ジャンダルム」、「10. ジェネラーレウーノ」 あたりかと思いますが、ワタシは武豊と相性が良くなく、買うと外れるし買わないと勝つしという具合です。また、2017年の皐月賞は1番人気が7着という結果になっています。天気も悪いので荒れるのではないかと考えています。

というわけで、買った馬券は以下の通りです。

- 三連複(2-5-15)

- 三連複(3-5-15)

- 三連複(2-3-15)

- 三連複(2-3-5)

- ワイド(5-10)※本命

- 複勝(5)

- 複勝(10)

2018-04-14

Linux Mintのインストール後にすること(2018年4月版)

自分への備忘です。

システム関連

システム関連

- /etc/fstabを編集(/tmpのtmpfs化)

- ドライバマネージャでCPUのマイクロコードをインストールする

- /etc/default/grubを編集(GRUB_TIMEOUT=を少し短くする)

- IPv4のIPアドレスを固定IP指定にする

- IPv4のDNSサーバーを1.1.1.1にする

- MTUサイズを6000バイトにする

- mesa-vdpau-driversをインストールする(Synapticから)

- xserver-xorg-hweをインストールする (Synapticから)

- xserver-xorg-video-amddgpu-hweをインストールする(Synapticから)

- GFeedLineをインストールする(debファイルから)

- Lollypopをインストールする(ppaから)

- default-jdkをインストールする(aptから)

- TuxGuitarをインストールする(debファイルから)

- Spotifyをインストールする(Flatpakから)

- LibreOfficeをインストールする(debファイルから)

- Pintaをインストールする(aptから)

2018-04-12

(Linux)mainとかuniverseとか

mainとかuniverseというのはUbuntuのリポジトリに関する用語です。よくわからなかったのですが気にはなっていたので、重い腰を上げて調べてみました。

4種類あるそうです。

こちらのページがキレイにまとめてあります。

4種類あるそうです。

| main | Canonicalがメンテナンス |

| restricted | Canonicalがメンテナンス(ハードウェアドライバーなど) |

| universe | コミュニティがメンテナンスするオープンソース |

| multiverse | フリーではないソースが混じっている |

こちらのページがキレイにまとめてあります。

覚えられるかなぁ・・・。

しばらくしたら忘れてしまいそうです。

2018-04-11

(Firefox)ようやく設定方法を見つけた

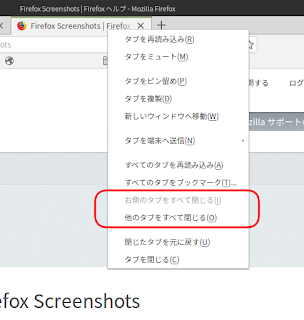

Google ChromeからFirefox Quantumに移行して概ね不満はなかったのですが、「右側のタブをすべて閉じる」を操作した時に必ず「本当に閉じても良いのですか?」と聞いてくるのが大きな不満でした。

この挙動は設定画面では変更できないようで、どうしたもんかと途方に暮れて数ヶ月が経過してしまいましたが、ようやく聞いてこないように設定する方法が判明しました。

Firefoxのabout:configで変更できます。

設定項目は「browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs」で、これをfalseと指定します。以前に「browser.tabs.warnOnClose」という設定項目を見つけてこちらはfalseに指定済みだったのですが挙動が変わらず途方に暮れていたのですが、たまたま発見してかなり喜んでおります。

「browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs」は「右側のタブをすべて閉じる」を制御し、「browser.tabs.warnOnClose」は「他のタブをすべて閉じる」を制御するようです。

「右側の〜」も「他の〜」も「browser.tabs.warnOnClose」で一緒に制御で良いんじゃないかと思いますけども・・・・。

about:configって設定項目が多すぎて把握しきれませんねぇ。

あとは起動時に前回の終了位置を復元してくれると完璧です。

ところで、Firefoxのスクリーンショット取得機能ですが、about:configのページでは機能しないようでした。普通にLinux MintのAlt + PrintScreenで取得しました。

この挙動は設定画面では変更できないようで、どうしたもんかと途方に暮れて数ヶ月が経過してしまいましたが、ようやく聞いてこないように設定する方法が判明しました。

Firefoxのabout:configで変更できます。

設定項目は「browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs」で、これをfalseと指定します。以前に「browser.tabs.warnOnClose」という設定項目を見つけてこちらはfalseに指定済みだったのですが挙動が変わらず途方に暮れていたのですが、たまたま発見してかなり喜んでおります。

「browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs」は「右側のタブをすべて閉じる」を制御し、「browser.tabs.warnOnClose」は「他のタブをすべて閉じる」を制御するようです。

「右側の〜」も「他の〜」も「browser.tabs.warnOnClose」で一緒に制御で良いんじゃないかと思いますけども・・・・。

about:configって設定項目が多すぎて把握しきれませんねぇ。

あとは起動時に前回の終了位置を復元してくれると完璧です。

ところで、Firefoxのスクリーンショット取得機能ですが、about:configのページでは機能しないようでした。普通にLinux MintのAlt + PrintScreenで取得しました。

2018-04-08

(競馬)桜花賞

本日は桜花賞ですね。

1. ラッキーライラックの単勝と決めました。3歳馬のレースは真剣に買わない方が良いと悟った今日この頃です。

でも、おまけでラッキーライラック+リリーノーブル+マウレアの三連複も買ってみました。

1. ラッキーライラックの単勝と決めました。3歳馬のレースは真剣に買わない方が良いと悟った今日この頃です。

でも、おまけでラッキーライラック+リリーノーブル+マウレアの三連複も買ってみました。

2018-04-05

(仮想通貨)Claymoreの配色設定

Linux版Claymore v11.6を使っていますが、-colorsオプションで配色を選べることを発見しました。もしかすると以前のバージョンから備わっている機能なのかもしれません。

-colorsオプションの存在はけっこう最初の方から知っていましたが、てっきり0と1しか指定できないものと思っていました。0がモノクロ表示、1がカラー表示、みたいな感じです。

ところが、-colorsオプションには0、1だけではなく、2、3、4まで指定ができるらしいのです。

モノは試しに2、3、4も指定してみたところ、基本的には1と同じでカラー表示なのですが、GPU温度の表示部分が違う色に設定されるようです。

デフォルトの1だと温度が紫色で非常に見づらかったので、0のモノクロ表示を愛用していたのですが、他の配色も選べることを発見して一通り試してみた結果、4の黄色が見やすいと思いました。

-colorsオプションの存在はけっこう最初の方から知っていましたが、てっきり0と1しか指定できないものと思っていました。0がモノクロ表示、1がカラー表示、みたいな感じです。

ところが、-colorsオプションには0、1だけではなく、2、3、4まで指定ができるらしいのです。

モノは試しに2、3、4も指定してみたところ、基本的には1と同じでカラー表示なのですが、GPU温度の表示部分が違う色に設定されるようです。

- 0:モノクロ表示

- 1:カラー表示(温度は紫色)

- 2:カラー表示(温度は紫色)

- 3:カラー表示(温度は赤色)

- 4:カラー表示(温度は黄色)

デフォルトの1だと温度が紫色で非常に見づらかったので、0のモノクロ表示を愛用していたのですが、他の配色も選べることを発見して一通り試してみた結果、4の黄色が見やすいと思いました。

|

| -colors 0 |

|

| -colors 1 |

|

| -colors 2 |

|

| -colors 3 |

|

| -colors4 |

いろいろ試して、見やすい配色を見つけてみてください。

2018-04-04

Linux:ついにRadeonTop v1.1のmakeに成功

長い道のりを経て、ついにRadeonTop v1.1のmakeに成功しました。OSはLinux Mint 18.3です。

合計で6つのパッケージのインストールが必要でした。

そして、make installです。できあがった実行ファイルは/usr/sbinに格納されるのですね。

では、さっそく実行してみましょう。まずはバージョン情報の確認から。

気を取り直して、計測モードで実行してみます。

一応、計測はできるものの、相変わらずVRAMの使用率などは表示してくれません。「VRAM情報の取得ができないのはamdgpuドライバーが悪い」みたいなメッセージが出力されています。

ただ、今回初めて気がついたのですが、RadeonTop実行中にCキーを押すと、モノクロ表示とカラー表示を実行中に変更できるようでした 。v0.9でも?

というわけで 、かけた労力の割にはあまり良い結果を得られなかったRadeonTop v1.1のmake作業でした・・・・。

| No | 足りないファイル | インストールしたパッケージ |

|---|---|---|

| 1 | libintl.h | libc6-dev |

| 2 | xf86drm.h | libdrm-dev |

| 3 | pciaccess.h | lib-pciaccess-dev |

| 4 | ncurses.h | libncurses5-dev |

| 5 | xcb/xcb.h | libx11-xcb-dev |

| 6 | xcb/dri2.h | libxcb-dri2-0-dev |

合計で6つのパッケージのインストールが必要でした。

そして、make installです。できあがった実行ファイルは/usr/sbinに格納されるのですね。

<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition

install -D -m755 radeontop //usr/sbin/radeontop

install -D -m755 libradeontop_xcb.so //usr/lib/libradeontop_xcb.so

install -D -m644 radeontop.1 //usr/share/man/man1/radeontop.1

make -C translations install PREFIX=/usr

make[1]: ディレクトリ '/xxxx/yyyy/radeontop-master/translations' に入ります

msgfmt -o ru.mo ru.po

install -D -m 644 ru.mo //usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/radeontop.mo

make[1]: ディレクトリ '/xxxx/yyyy/radeontop-master/translations' から出ます

では、さっそく実行してみましょう。まずはバージョン情報の確認から。

$ sudo radeontop -v相変わらずに腐ってますね・・・。 バージョン情報くらいちゃんと表示して欲しいものです。

RadeonTop unknown

気を取り直して、計測モードで実行してみます。

$ sudo radeontop

amdgpu DRM driver is used, but amdgpu VRAM size reporting is not enabled

amdgpu DRM driver is used, but amdgpu VRAM usage reporting is not enabled

Failed to get VRAM usage, kernel likely too old

Collecting data, please wait....

一応、計測はできるものの、相変わらずVRAMの使用率などは表示してくれません。「VRAM情報の取得ができないのはamdgpuドライバーが悪い」みたいなメッセージが出力されています。

ただ、今回初めて気がついたのですが、RadeonTop実行中にCキーを押すと、モノクロ表示とカラー表示を実行中に変更できるようでした 。v0.9でも?

というわけで 、かけた労力の割にはあまり良い結果を得られなかったRadeonTop v1.1のmake作業でした・・・・。

SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 ITX 4G GDDR5 (UEFI) グラフィックスボード VD6548 SA-PULSERX570ITX-4GGD5

posted with カエレバ

SAPPHIRE 2018-02-09

2018-04-03

Claymore's Dual Ethereum AMD+NVIDIA GPU Miner v11.6

先日、Claymore's Dual Ethereum AMD+NVIDIA GPU Miner v11.6がリリースされていました。

Linux版に関してはあまり変更がないようで、ちょっと残念です。v11.6のLinux版をダウンロード して使っていますが、特に不具合はなさそうです。

Latest version is v11.6:

- improved hashrate for weak Nvidia cards by about 1%.

- zero devfee for 3GB cards in Windows 10, same as for all 2GB cards.

- applied some tricks to increase available memory for 3GB cards in Windows 10 so you can mine ETH a bit longer.

- now you can press "y" key to turn on "Compute Mode" in AMD drivers for all cards (Windows only).

- Linux version: removed openssl library dependency.

- improved "-logfile" option, now you can use it to specify a folder for log files, use slash at the end to do it, for example, "-logfile logs\".

- added "-epoolsfile" and "-dpoolsfile" options.

- remote management: now "miner_getstat2" command also returns PCI bus index for every GPU.

- a few minor bug fixes and improvements.

Linux版に関してはあまり変更がないようで、ちょっと残念です。v11.6のLinux版をダウンロード して使っていますが、特に不具合はなさそうです。

2018-03-31

2018-03-29

(Linux)Radeontop v1.1のmakeで心が折れそうになった

いや、今日はすでに心が折れました・・・。

GPUをRadeon RX 560に換装したところ、Linux Mint 18.3に配信されているRadeontop ではGPUの使用率を計測できなくなってしまいました。v0.9とのことです。

GitHubを確認してみると、つい最近にv1.1がリリースされた模様です。ただし、debファイルではなくソースコードのみでした。

ワタクシ、ソースからモジュールを生成したことがないので、これはちょっとハードルが高いです。

しかし、意を決してコンパイル方法を調べてみたところ、意外と簡単でした。Makefileが置いてあるディレクトリに移動して、以下のコマンドを実行するだけでした。

典型的な「食わず嫌い」 ですね。

というわけで、意を決してmakeしてみたところ、コンパイルエラーが発生しました。コンパイルエラーなんて心が折れそうです。

libintl.hというファイルが足りないそうです。 へぇ、何のファイルなんですか?これは?

調べてみると、libc6-devというパッケージをインストールすれば良いようです。

では、もう一度makeしてみると、今度は別なコンパイルエラーとなりました。別なエラーなので先に進んだと感じた反面、また謎の状況にハマったとも感じてしまいます。心が折れそうです。

・・・・次のエラーがやって来ました。

次はpciaccess.hというファイルが足りないそうです。こちらはlib-pciaccess-devというパッケージで解決です。

しかし、まだコンパイルエラーは収まりません。そろそろ心が折れそうです。

ここで心が折れました。今日はもう勘弁してください。

GPUをRadeon RX 560に換装したところ、Linux Mint 18.3に配信されているRadeontop ではGPUの使用率を計測できなくなってしまいました。v0.9とのことです。

GitHubを確認してみると、つい最近にv1.1がリリースされた模様です。ただし、debファイルではなくソースコードのみでした。

ワタクシ、ソースからモジュールを生成したことがないので、これはちょっとハードルが高いです。

しかし、意を決してコンパイル方法を調べてみたところ、意外と簡単でした。Makefileが置いてあるディレクトリに移動して、以下のコマンドを実行するだけでした。

sudo make

sudo make install

典型的な「食わず嫌い」 ですね。

というわけで、意を決してmakeしてみたところ、コンパイルエラーが発生しました。コンパイルエラーなんて心が折れそうです。

radeontop-master $ sudo make

./getver.sh

Package pciaccess was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `pciaccess.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'pciaccess' found

Package libdrm was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `libdrm.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'libdrm' found

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o detect.o detect.c

In file included from include/radeontop.h:23:0,

from detect.c:17:

include/gettext.h:28:22: fatal error: libintl.h: そのようなファイルやディレクトリはありません

compilation terminated.

<ビルトイン>: ターゲット 'detect.o' のレシピで失敗しました

make: *** [detect.o] エラー 1

libintl.hというファイルが足りないそうです。 へぇ、何のファイルなんですか?これは?

調べてみると、libc6-devというパッケージをインストールすれば良いようです。

apt install libc6-dev

では、もう一度makeしてみると、今度は別なコンパイルエラーとなりました。別なエラーなので先に進んだと感じた反面、また謎の状況にハマったとも感じてしまいます。心が折れそうです。

radeontop-master $ sudo make今度はxf86drm.hというファイルが足りないそうです。これも調べてみるとlibdrm-devというパッケージをインストールすれば良いようです。

./getver.sh

Package pciaccess was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `pciaccess.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'pciaccess' found

Package libdrm was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `libdrm.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'libdrm' found

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o detect.o detect.c

In file included from detect.c:17:0:

include/radeontop.h:36:21: fatal error: xf86drm.h: そのようなファイルやディレクトリはありません

compilation terminated.

<ビルトイン>: ターゲット 'detect.o' のレシピで失敗しました

make: *** [detect.o] エラー 1

・・・・次のエラーがやって来ました。

radeontop-master $ sudo make

./getver.sh

Package pciaccess was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `pciaccess.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'pciaccess' found

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -I/usr/include/libdrm -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o detect.o detect.c

detect.c:18:23: fatal error: pciaccess.h: そのようなファイルやディレクトリはありません

compilation terminated.

<ビルトイン>: ターゲット 'detect.o' のレシピで失敗しました

make: *** [detect.o] エラー 1

次はpciaccess.hというファイルが足りないそうです。こちらはlib-pciaccess-devというパッケージで解決です。

しかし、まだコンパイルエラーは収まりません。そろそろ心が折れそうです。

radeontop-master $ sudo make

./getver.sh

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -I/usr/include/libdrm -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o detect.o detect.c

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -I/usr/include/libdrm -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o ticks.o ticks.c

Package xcb was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb' found

Package xcb-dri2 was not found in the pkg-config search path.

Perhaps you should add the directory containing `xcb-dri2.pc'

to the PKG_CONFIG_PATH environment variable

No package 'xcb-dri2' found

cc -Os -Wall -Wextra -pthread -Iinclude -ffunction-sections -fdata-sections -I/usr/include/libdrm -DENABLE_XCB=1 -DENABLE_NLS=1 -s -c -o ui.o ui.c

ui.c:18:21: fatal error: ncurses.h: そのようなファイルやディレクトリはありません

compilation terminated.

<ビルトイン>: ターゲット 'ui.o' のレシピで失敗しました

make: *** [ui.o] エラー 1

ここで心が折れました。今日はもう勘弁してください。

2018-03-28

花咲かじいさん

関東ではサクラが満開でございます。

青森ではサクラが満開になるのは4月下旬から5月GWあたりなので、3月下旬で花見に行くという発想がなかなか生まれないのですが、街を歩いているとチラホラと満開のサクラを見つけ、花見の季節なんだな、と思うわけです。

関東のサクラもキレイに咲いていますが、また弘前城の花見に行ってみたいですね。

青森ではサクラが満開になるのは4月下旬から5月GWあたりなので、3月下旬で花見に行くという発想がなかなか生まれないのですが、街を歩いているとチラホラと満開のサクラを見つけ、花見の季節なんだな、と思うわけです。

関東のサクラもキレイに咲いていますが、また弘前城の花見に行ってみたいですね。

2018-03-24

2018-03-22

(仮想通貨)780GのCrossFireは不発

Radeon R7 240でMonacoinをマイニングしていると、当然ながらGPUの使用率は100%に近くり、肝心なLinux Mintの画面描画はモッサリと遅くなってしまいます。

mkxminerに「--powertune 90」 のようにちょっとスピードダウンするように指示しても全く効きません。

こちらはがんばってマイニグしている時のGPU使用率です。radeontopというツールでデータは取得しています。

radeonドライバーを使っている時はVRAMの使用量も表示してくれるのですが、amdgpuドライバーを使っている時はそれが表示されません。

radeontopの最新版はバージョン1.0のようですが、もしやちょっと古くて対応できていないのかもしれません。Linux Mint 18.3にインストールしたradeontopのバージョを確認してみようと考えました。

どういうことなんでしょう・・・・。

今頃気づきましたが、amdgpuドライバーでVRAM容量が表示できないのはKernelが古いことが原因だったようです。Kernel 4.13を使っているのですが、本当に古いのでしょうか?

そしてこちらはmkxminerのログ情報です。最下行にGPUの情報が出力されるのですが、カードの温度、ファンの回転速度、GPU使用率などが取得できていません。

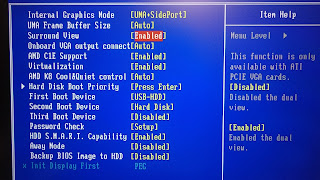

さて、CrossFireでしたね。

AMD 780GというチップセットはGPUを内蔵していまして、CrossFireXという機能も備えており、外付けGPUと強調して動作することができるということです!!

ということは画面描画は780Gの内蔵GPUに任せて、R7 240はマイニング専任という構成ができるのではないかと思い、試してみました。

まずはマザーボードのBIOS設定を変更します。

一番上の「Internal Graphics Mode」を普段はOFFにしているのですが、今回は「UMA+SidePort」に変更しました。UMAはOSのメモリーを奪う設定で、SidePortはマザーボード上に少しばかり用意されている専用VRAMになります。(128MBだったかな)

次に三番目の「Surround View」 をONにします。すると、自動的に一番下の「Init Display First」がPEGとなります。これはPCI Expressスロットに挿入されたビデオカードを画面表示用として最初に初期化する、という意味です。

この設定でLinux Mint 18.3を起動したところ、画面表示は問題ありませんが、radeontopでGPU使用率を確認してみると、780Gの内蔵GPUの使用率がゼロ%でした。Xorgのログを確認してみると「Hybridなんちゃらの有効化で失敗」というエラーメッセージが記録されていました。

780Gの内蔵GPUがamdgpuドライバーに対応していないのが原因なのではと考え、amdgpuドライバーからradeon ドライバーに切り替えてOSを再起動してみたところ、Xorgのログにはエラーが出力されなくなりましたが、Hybridなんちゃらが成功したというログも記録されていません。

試しにマイニングを始めてみたところ、 amdgpuドライバーがOFFになったことでAMDGPU-ProのOpenCLドライバーがDRMドライバーのバージョンが古い、ということでエラーになってしまいました。

ちゃんとRadeon R7 240とい780Gの内蔵GPUは認識されているのですが、使うことはできませんでした。

では、デュアルブート構成になっているWindows10でもCrossFireが働くのかを確認してみたところ、こちらはOSが起動できませんでした。ログオン画面までは表示できるのですが、パスワード入力後のデスクトップ表示の部分でブルースクリーンになってしまいました。

ここまで失敗して気づいたのですが、CrossFireが可能はGPUには組み合わせがあるそうで、AMD 780Gはだいぶ組み合わせに制限があり、Radeon HD 3450、3470の2種類のビデオカードとしかCrossFire構成を取れないようです。

ちょっと残念な結果でした。もう使用機材が古すぎるようです。

mkxminerに「--powertune 90」 のようにちょっとスピードダウンするように指示しても全く効きません。

こちらはがんばってマイニグしている時のGPU使用率です。radeontopというツールでデータは取得しています。

radeonドライバーを使っている時はVRAMの使用量も表示してくれるのですが、amdgpuドライバーを使っている時はそれが表示されません。

radeontopの最新版はバージョン1.0のようですが、もしやちょっと古くて対応できていないのかもしれません。Linux Mint 18.3にインストールしたradeontopのバージョを確認してみようと考えました。

$ sudo radeontop -hバージョン情報を確認するために-vオプションを付けて実行してみると・・・

RadeonTop for R600 and above.

Usage: radeontop [-ch] [-b bus] [-d file] [-l limit] [-t ticks]

-b --bus 3 Pick card from this PCI bus

-c --color Enable colors

-d --dump file Dump data to this file, - for stdout

-l --limit 3 Quit after dumping N lines, default forever

-t --ticks 50 Samples per second (default 120)

-h --help Show this help

-v --version Show the version

$ sudo radeontop -vunknown?え?

RadeonTop unknown

どういうことなんでしょう・・・・。

今頃気づきましたが、amdgpuドライバーでVRAM容量が表示できないのはKernelが古いことが原因だったようです。Kernel 4.13を使っているのですが、本当に古いのでしょうか?

$ sudo radeontop -c

Kernel too old for VRAM reporting.

Collecting data, please wait....

そしてこちらはmkxminerのログ情報です。最下行にGPUの情報が出力されるのですが、カードの温度、ファンの回転速度、GPU使用率などが取得できていません。

[13:59:19 - 0 days 00:24:37] Accepted diff 8 share cfd8d815 GPU#0 in 275msmxkminerは古いGPUを正しく認識できていないのではないかと思います。ますますGPUを新しい物に交換したい気持ちが高まりました。

[13:59:54 - 0 days 00:25:13] Accepted diff 8 share 15e2a5d6 GPU#0 in 277ms

> 3.0MH/s | Temp(C): | | Fan: | HW: 0 | Rej: 1.2%

さて、CrossFireでしたね。

AMD 780GというチップセットはGPUを内蔵していまして、CrossFireXという機能も備えており、外付けGPUと強調して動作することができるということです!!

ということは画面描画は780Gの内蔵GPUに任せて、R7 240はマイニング専任という構成ができるのではないかと思い、試してみました。

まずはマザーボードのBIOS設定を変更します。

一番上の「Internal Graphics Mode」を普段はOFFにしているのですが、今回は「UMA+SidePort」に変更しました。UMAはOSのメモリーを奪う設定で、SidePortはマザーボード上に少しばかり用意されている専用VRAMになります。(128MBだったかな)

次に三番目の「Surround View」 をONにします。すると、自動的に一番下の「Init Display First」がPEGとなります。これはPCI Expressスロットに挿入されたビデオカードを画面表示用として最初に初期化する、という意味です。

この設定でLinux Mint 18.3を起動したところ、画面表示は問題ありませんが、radeontopでGPU使用率を確認してみると、780Gの内蔵GPUの使用率がゼロ%でした。Xorgのログを確認してみると「Hybridなんちゃらの有効化で失敗」というエラーメッセージが記録されていました。

780Gの内蔵GPUがamdgpuドライバーに対応していないのが原因なのではと考え、amdgpuドライバーからradeon ドライバーに切り替えてOSを再起動してみたところ、Xorgのログにはエラーが出力されなくなりましたが、Hybridなんちゃらが成功したというログも記録されていません。

試しにマイニングを始めてみたところ、 amdgpuドライバーがOFFになったことでAMDGPU-ProのOpenCLドライバーがDRMドライバーのバージョンが古い、ということでエラーになってしまいました。

ちゃんとRadeon R7 240とい780Gの内蔵GPUは認識されているのですが、使うことはできませんでした。

では、デュアルブート構成になっているWindows10でもCrossFireが働くのかを確認してみたところ、こちらはOSが起動できませんでした。ログオン画面までは表示できるのですが、パスワード入力後のデスクトップ表示の部分でブルースクリーンになってしまいました。

ここまで失敗して気づいたのですが、CrossFireが可能はGPUには組み合わせがあるそうで、AMD 780Gはだいぶ組み合わせに制限があり、Radeon HD 3450、3470の2種類のビデオカードとしかCrossFire構成を取れないようです。

ちょっと残念な結果でした。もう使用機材が古すぎるようです。

2018-03-21

Windows 10 Fall Creators UpdateでNTFSが破損?

Linux Mint 18.3でWindows10のNTFSパーティションをマウントして使っています。

主にiTunesで管理している音楽をLinux Mint側のLollypopで再生するためにマウントしているので、読み取り専用でマウントしています。

ところが、先日Windows10にFall Creators Updateを適用してから、Linux Mintでマウントしようとするとエラーとなるようになってしまいました。

mountコマンドのステータスコードは忘れてしまいましたが、Windows側でchkdsk /rで回復しろという指示が出たので試してみたもののエラーは解消せず、ステータスコードなどで調べてみた結果、Linux Mint側でntfsfixコマンドで復活できるとのこと。

さっそくntfsfixコマンドを試してみたところ、見事に回復したのですが、PCを再起動する度にntfsfixコマンドを投入する必要があり、根本的な解決には至っておりません。幸い、私の場合は普段はサスペンド運用をしているため「毎日大変」というわけではないのですが・・・。

最初にntfsfixコマンドを投入する時はかなりドキドキでしたが、もう日課になってしまったので全く新鮮味はありません。$MFTと$MFTMirrの内容に差があるということで修復してくれているのですが、この/dev/sdb1をマウントする度にエラーですよと怒られてしまいます。

Windows10側で実施したchkdskコマンドがやけに短い時間で終わったのが気になるのですが、時間のある時にまたWindows10側でchkdskコマンドを再実行してみて様子を見てみようかと思っています。

主にiTunesで管理している音楽をLinux Mint側のLollypopで再生するためにマウントしているので、読み取り専用でマウントしています。

ところが、先日Windows10にFall Creators Updateを適用してから、Linux Mintでマウントしようとするとエラーとなるようになってしまいました。

mountコマンドのステータスコードは忘れてしまいましたが、Windows側でchkdsk /rで回復しろという指示が出たので試してみたもののエラーは解消せず、ステータスコードなどで調べてみた結果、Linux Mint側でntfsfixコマンドで復活できるとのこと。

さっそくntfsfixコマンドを試してみたところ、見事に回復したのですが、PCを再起動する度にntfsfixコマンドを投入する必要があり、根本的な解決には至っておりません。幸い、私の場合は普段はサスペンド運用をしているため「毎日大変」というわけではないのですが・・・。

$ sudo fdisk -l今回の修復対象は/dev/sdb1でした。

Disk /dev/sdb: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes

I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 4098FABC-DC5B-4A64-B19C-34CAAE6C6C1B

デバイス Start 最後から セクタ Size タイプ

/dev/sdb1 2048 2147485695 2147483648 1T Microsoft basic data

/dev/sdb2 2147487744 5860532665 3713044922 1.7T Linux filesystem

$ sudo ntfsfix /dev/sdb1

Mounting volume… $MFTMirr does not match $MFT (record 24).

FAILED

Attempting to correct errors…

Processing $MFT and $MFTMirr…

Reading $MFT… OK

Reading $MFTMirr… OK

Comparing $MFTMirr to $MFT… FAILED

Correcting differences in $MFTMirr record 24…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 25…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 26…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 27…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 28…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 29…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 30…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 31…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 32…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 33…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 34…OK

Correcting differences in $MFTMirr record 35…OK

Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.

Setting required flags on partition… OK

Going to empty the journal ($LogFile)… OK

Checking the alternate boot sector… OK

NTFS volume version is 3.1.

NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.

最初にntfsfixコマンドを投入する時はかなりドキドキでしたが、もう日課になってしまったので全く新鮮味はありません。$MFTと$MFTMirrの内容に差があるということで修復してくれているのですが、この/dev/sdb1をマウントする度にエラーですよと怒られてしまいます。

Windows10側で実施したchkdskコマンドがやけに短い時間で終わったのが気になるのですが、時間のある時にまたWindows10側でchkdskコマンドを再実行してみて様子を見てみようかと思っています。

2018-03-18

競馬:今日の失敗

中京 12R 豊橋特別の馬券の買い方で失敗しました。

11. ピュアコンチェルトと2. グランドボヌールの2頭までは絞り込みができました。

次は、単勝で行くか複勝で行くかを悩みました。その時点では複勝のオッズはどちらも2倍程度でした。単勝ではピュアコンチェルトが3倍くらいで、グランドボヌールが6倍くらいでした。

いつもは複勝でどちらか1頭だけど買うのですが、悩んでいるうちに それぞれを単勝で買っても良いのではないかひらめきました。

単勝2枚の場合(1,000円ずつ買うとして)

3倍×1,000円=3,000円

6倍×1,000円=6,000円

2,000円のOUTに対して3,000円 or 6,000円のINとなります。

複勝1枚の場合(2,000円を買うとして)

2倍×2,000円=4,000円

2,000円のOUTに対して4,000円のINとなります。

複勝の方が3着までの余裕があるので単勝に比べるとリスクが低いと判断 したのですが、結果的にはピュアコンチェルトが衝撃の11着となってしまい、INがゼロという結果になってしまいました。

2頭まで絞り込んだら、それぞれを単勝で買うというパターンもリスク低減になるのかもしれません。(オッズ次第ですが)

まだまだ修行が足りないようです。

11. ピュアコンチェルトと2. グランドボヌールの2頭までは絞り込みができました。

次は、単勝で行くか複勝で行くかを悩みました。その時点では複勝のオッズはどちらも2倍程度でした。単勝ではピュアコンチェルトが3倍くらいで、グランドボヌールが6倍くらいでした。

いつもは複勝でどちらか1頭だけど買うのですが、悩んでいるうちに それぞれを単勝で買っても良いのではないかひらめきました。

単勝2枚の場合(1,000円ずつ買うとして)

3倍×1,000円=3,000円

6倍×1,000円=6,000円

2,000円のOUTに対して3,000円 or 6,000円のINとなります。

複勝1枚の場合(2,000円を買うとして)

2倍×2,000円=4,000円

2,000円のOUTに対して4,000円のINとなります。

複勝の方が3着までの余裕があるので単勝に比べるとリスクが低いと判断 したのですが、結果的にはピュアコンチェルトが衝撃の11着となってしまい、INがゼロという結果になってしまいました。

2頭まで絞り込んだら、それぞれを単勝で買うというパターンもリスク低減になるのかもしれません。(オッズ次第ですが)

まだまだ修行が足りないようです。

2018-03-17

夢を見た

珍しく夢を見た気がする。そして、起きてしばらくしてからふと思い出したので記録。

見た後は嫌な気分にならなかった気がする。そんな夢でした。

- 自分の財布から何かの支払いで小銭を出す

- 要らないと言われるけどドンドン出す

- 財布に小銭が入っていると膨らむのが嫌だから出すのは歓迎

見た後は嫌な気分にならなかった気がする。そんな夢でした。

2018-03-15

Linux Mintで仮想通貨のマイニング:Monacoin

ついにLinux Mintでマイニングが動き出しました。非常にゆっくりと。

bitFlyerに口座を持っている都合上、bitFlyerで扱える仮想通貨、かつRadeonで扱える仮想通貨を探していて、Ethereumの次はMonacoinを見つけました。

相変わらずGPUはRadeon R7 240で、道具はmkxminerのLinux版です。

mkxminerは掘削量の5%を開発者に 持って行かれるそうです。devfeeとのことです。

mkxminerのLinux版は32bitアプリケーションしか用意されていません。Linux Mint 18.3 64bit版を使っていたので動くようになるまでがけっこう大変でした。

32bit環境が正しく用意できていないとエラーが出るよ、と公式サイトに新設にもガイドが用意されており、そのまんまのエラーがでました。

Synapticを使って32bit版のパッケージを適当に見繕って追加インストールしました。AMDGPU-Proのインストーラーを使っても32bit版のパッケージをインストールできるのですが、ビデオドライバーもインストールされてしまうため、この方法は取れませんでした。(ワタシの環境ではAMDGPU-ProのビデオドライバーをインストールするとFirefoxでもChromeでも描画が乱れてしまうのです)

手動で追加インストールしたパッケージは以下の通りです。

さて、mkxminerにはコマンドラインオプションが多数用意されており、そのなかに「--asm」 というものがあります。

GPUファンの音が爆音になるのかと思いきや、ほぼ音がしません。後から確認したのですが、ワタシが使っているRadeon R7 240はこんなカードでした。TDPが30Wのためか、気休め程度のファンと幅広なヒートシンクという構成でした。

てっきりこんなカードだったかと勝手に想像していましたが、全然違っていました。

GPUの使用率を確認してみようと思い、別なコンソールを開いてradeontopと打つと、まだインストールされていませんでした。インストールしてたはずと思いつつも、その場でapt install radeontopでインストールしました。

確かにGPUはがんばっているようです。こんなに使用率が高い状態はこれまでに見たことがありませんでした。これを見ると、シェーダーが大忙しのようです。Radeon R7 240にはシェーダーが320基搭載されています。RX 560では1,024基、RX Vega 64では4,096基も搭載されています。パワーが無さすぎですね、R7 240は。

ところで、GPUの温度はどれくらいなのでしょう?道具を持っていないようだったので調べてみると、Psensorというアプリケーションがあるようです。さっそくこれをインストールしてみました。

GUI版のPsensorとCUI版のsensorsという2種類がインストールされます。こちらは調整後?のsensorsの結果です。

最終的には--asmオプションを外し、他のオプションも全く指定しない状態で60度くらいに落ち着いてくれています。その代わり、--asmオプションが外れたためにハッシュレートも3.0MH/sから2.5MH/sまで落ちてしまいました。

まあ、70度で連続運転してGPUが故障するよりかは60度くらいで安定稼働してくれた方が余計な出費が発生しなくて良いのではないかと思っています。

しかし、そもそもハッシュレートが2.5MH/sでは進みが遅すぎます。1Monacoin貯まるまでに1ヶ月くらいかかりそうです。1Monacoinが500円弱なので、全然稼いだ気になりませんね。

もっとパワフルなGPUが欲しくなりました。最低でもシェーダー数が1,024基のRadeon RX 560くらいじゃないとスピードアップを感じられない気がします。

bitFlyerに口座を持っている都合上、bitFlyerで扱える仮想通貨、かつRadeonで扱える仮想通貨を探していて、Ethereumの次はMonacoinを見つけました。

相変わらずGPUはRadeon R7 240で、道具はmkxminerのLinux版です。

mkxminerは掘削量の5%を開発者に 持って行かれるそうです。devfeeとのことです。

mkxminerのLinux版は32bitアプリケーションしか用意されていません。Linux Mint 18.3 64bit版を使っていたので動くようになるまでがけっこう大変でした。

32bit環境が正しく用意できていないとエラーが出るよ、と公式サイトに新設にもガイドが用意されており、そのまんまのエラーがでました。

Error: ./mkxminer: error while loading shared libraries: libOpenCL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directoryこの「libOpenCL.so.1:cannot open shared object file」というメッセージは以前にもよくお目にかかりました。

Reason: You don't have 32bit OpenCL installed. If you added 32 bit support (like written above), you may need to reinstall AMD drivers.

Synapticを使って32bit版のパッケージを適当に見繕って追加インストールしました。AMDGPU-Proのインストーラーを使っても32bit版のパッケージをインストールできるのですが、ビデオドライバーもインストールされてしまうため、この方法は取れませんでした。(ワタシの環境ではAMDGPU-ProのビデオドライバーをインストールするとFirefoxでもChromeでも描画が乱れてしまうのです)

手動で追加インストールしたパッケージは以下の通りです。

- libopencl1-amdgpu-pro:i386

- clinfo-amdgpu-pro:i386

- libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386

- libdrm2-amdgpu-pro:i386

- opencl-amdgpu-pro-icd:i386

さて、mkxminerにはコマンドラインオプションが多数用意されており、そのなかに「--asm」 というものがあります。

--asm - Will enable ASM kernels for supported GPUs (Fiji, Ellesmere, Tonga, Hawaii, Tahiti, Oland currently)ワタシが使っているR7 240はOlandなので、この--asmオプションにも対応していると思われるので、さっそく--asmオプションを指定して実行してみました。なんとハッシュレートは3.0MH/sでした。

for about 10% extra speed. Note: this may crash your miner, especially on some Ellesmere cards.

Recommended 16.10.3 driver or latest AMD / beta blockchain driver.

GPUファンの音が爆音になるのかと思いきや、ほぼ音がしません。後から確認したのですが、ワタシが使っているRadeon R7 240はこんなカードでした。TDPが30Wのためか、気休め程度のファンと幅広なヒートシンクという構成でした。

てっきりこんなカードだったかと勝手に想像していましたが、全然違っていました。

GPUの使用率を確認してみようと思い、別なコンソールを開いてradeontopと打つと、まだインストールされていませんでした。インストールしてたはずと思いつつも、その場でapt install radeontopでインストールしました。

確かにGPUはがんばっているようです。こんなに使用率が高い状態はこれまでに見たことがありませんでした。これを見ると、シェーダーが大忙しのようです。Radeon R7 240にはシェーダーが320基搭載されています。RX 560では1,024基、RX Vega 64では4,096基も搭載されています。パワーが無さすぎですね、R7 240は。

ところで、GPUの温度はどれくらいなのでしょう?道具を持っていないようだったので調べてみると、Psensorというアプリケーションがあるようです。さっそくこれをインストールしてみました。

GUI版のPsensorとCUI版のsensorsという2種類がインストールされます。こちらは調整後?のsensorsの結果です。

$ sensors今は62度ですが、--asmを付けてmkxminerを動かすと70度に張り付いてしまいます。--temp-targetで60度を指定したり、--powertuneで80%を指定したり、--engineでGPUの動作周波数を600MHzとかに指定してみたりしましたが、何も効きませんでした。

amdgpu-pci-0100

Adapter: PCI adapter

temp1: +62.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)

最終的には--asmオプションを外し、他のオプションも全く指定しない状態で60度くらいに落ち着いてくれています。その代わり、--asmオプションが外れたためにハッシュレートも3.0MH/sから2.5MH/sまで落ちてしまいました。

[23:32:42 - 0 days 02:58:59] Accepted diff 8 share 01411b57 GPU#0 in 285ms

[23:32:51 - 0 days 02:59:08] Accepted diff 8 share 1b1d30cf GPU#0 in 278ms

[23:33:25 - 0 days 02:59:42] Accepted diff 8 share 05db70c6 GPU#0 in 278ms

[23:35:26 - 0 days 03:01:43] Accepted diff 8 share 1aa86a24 GPU#0 in 279ms

[23:35:47 - 0 days 03:02:04] Can't receive server reply - error 301

[23:35:47 - 0 days 03:02:04] Disconnecting from stratum

[23:35:47 - 0 days 03:02:04] Devpool: connection interrupted

[23:35:47 - 0 days 03:02:04] Devpool: restarting...

[23:36:08 - 0 days 03:02:25] Accepted diff 8 share 162be70e GPU#0 in 304ms

[23:36:14 - 0 days 03:02:31] Accepted diff 8 share 128264f8 GPU#0 in 279ms

[23:36:44 - 0 days 03:03:01] Accepted diff 8 share 1261e41c GPU#0 in 283ms

[23:36:54 - 0 days 03:03:10] Accepted diff 8 share 18347d96 GPU#0 in 279ms

[23:37:07 - 0 days 03:03:24] Accepted diff 8 share 1477daa0 GPU#0 in 283ms

[23:37:17 - 0 days 03:03:34] Accepted diff 8 share 1248bcdc GPU#0 in 280ms

[23:37:29 - 0 days 03:03:45] Accepted diff 8 share 0b61d511 GPU#0 in 280ms

> 2.5MH/s | Temp(C): | | Fan: | HW: 1 | Rej: 0.4%

まあ、70度で連続運転してGPUが故障するよりかは60度くらいで安定稼働してくれた方が余計な出費が発生しなくて良いのではないかと思っています。

しかし、そもそもハッシュレートが2.5MH/sでは進みが遅すぎます。1Monacoin貯まるまでに1ヶ月くらいかかりそうです。1Monacoinが500円弱なので、全然稼いだ気になりませんね。

もっとパワフルなGPUが欲しくなりました。最低でもシェーダー数が1,024基のRadeon RX 560くらいじゃないとスピードアップを感じられない気がします。

2018-03-14

Linux Mintで仮想通貨のマイニング:Ethereum

Linux Mintで仮想通貨のマイニングを試してみたくて、Ethereumのマイニングに挑戦してみました。しかし、結論から言うとわが家の機材ではこれは失敗でした。

GPUはRadeon R7 240で、VRAMは2GBです。

マイニング用ソフトはClaymoreにしてみました。マイニグソフトはGeForceというかCUDA向けが多いようで、Radeonで使えるOpenCLに対応したもの、かつLinuxで使えるものを探して辿り着きました。

RadeonでOpenCLを使うためにはAMDGPU-Proドライバーをインストールするのが簡単ですが、そのままインストールするとビデオドライバーもインストールされてしまいます。

問題なければそれでも良いのですが、わが家の場合はブラウザの描画が乱れてしまうので、ビデオドライバーはamdgpuのままで、OpenCL系のドライバーだけAMDGPU-Proを使いたいなぁ、と思っていたら、ちゃんとそうしたインストールオプションが用意されていました。

※ちなみにAMDGPU-Proのバージョンは17.40です。

こうするとAMDGPU-Pro版のclinfoコマンドも導入されます。パスが通っていないと思いますが、/opt/amdgpu-pro/bin/clinfoを実行すると正しくOpenCL環境が用意できたことを確認できます。

シェルの先頭に「export GPU_FORCE_64BIT_PTR=0」という指定がありますが、実はこれでは動かなかったので「export GPU_FORCE_64BIT_PTR=1」と書き換えてあげる必要がありました。

しかし、何度試してみても一向にマイニングが進みません。ログを見ても何がダメなのかがよくわかりません。GPU errorというメッセージで失敗していることしかわかりません。

ゲームをしないのでVRAM 2GBなんて何に使うのかと思っていたら、思わぬところで躓いてしまいました。

WindowsであればビデオカードのVRAMにOSのメモリーを追加して使用できるので、もしかするとWindowsであればこのビデオカードでもEthereumのマイニングができるかもしれません。

しかし、ワタシは普段使っているLinuxでマイニングがしたいのです。ということで、ここからRadeonでVRAM 4GBを搭載しているビデオカード探しが始まっていきました。

GPUはRadeon R7 240で、VRAMは2GBです。

マイニング用ソフトはClaymoreにしてみました。マイニグソフトはGeForceというかCUDA向けが多いようで、Radeonで使えるOpenCLに対応したもの、かつLinuxで使えるものを探して辿り着きました。

RadeonでOpenCLを使うためにはAMDGPU-Proドライバーをインストールするのが簡単ですが、そのままインストールするとビデオドライバーもインストールされてしまいます。

問題なければそれでも良いのですが、わが家の場合はブラウザの描画が乱れてしまうので、ビデオドライバーはamdgpuのままで、OpenCL系のドライバーだけAMDGPU-Proを使いたいなぁ、と思っていたら、ちゃんとそうしたインストールオプションが用意されていました。

※ちなみにAMDGPU-Proのバージョンは17.40です。

amgdpu-pro-install.sh --computeこんな感じで、--computeというオプションを付けてあげるとビデオドライバーは変更されずにOpenCLだけ使えるようになります。

こうするとAMDGPU-Pro版のclinfoコマンドも導入されます。パスが通っていないと思いますが、/opt/amdgpu-pro/bin/clinfoを実行すると正しくOpenCL環境が用意できたことを確認できます。

$ /opt/amdgpu-pro/bin/clinfoさて、ClaymoreはEthereumと別の仮想通貨を同時にマイニングする機能が備わっていますが、Ethereumだけをマイニングすることもできます。そのサンプルがstart_only_eth.bashとして同梱されています。

Number of platforms: 1

Platform Profile: FULL_PROFILE

Platform Version: OpenCL 2.0 AMD-APP (2482.3)

Platform Name: AMD Accelerated Parallel Processing

Platform Vendor: Advanced Micro Devices, Inc.

Platform Extensions: cl_khr_icd cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices

Platform Name: AMD Accelerated Parallel Processing

Number of devices: 1

Device Type: CL_DEVICE_TYPE_GPU

Vendor ID: 1002h

Board name: AMD Radeon HD 8500 series

Device Topology: PCI[ B#1, D#0, F#0 ]

Max compute units: 5

Max work items dimensions: 3

Max work items[0]: 256

Max work items[1]: 256

Max work items[2]: 256

Max work group size: 256

Preferred vector width char: 4

Preferred vector width short: 2

Preferred vector width int: 1

Preferred vector width long: 1

Preferred vector width float: 1

Preferred vector width double: 1

Native vector width char: 4

Native vector width short: 2

Native vector width int: 1

Native vector width long: 1

Native vector width float: 1

Native vector width double: 1

Max clock frequency: 800Mhz

Address bits: 32

Max memory allocation: 1354220544

Image support: Yes

Max number of images read arguments: 128

Max number of images write arguments: 8

Max image 2D width: 16384

Max image 2D height: 16384

Max image 3D width: 2048

Max image 3D height: 2048

Max image 3D depth: 2048

Max samplers within kernel: 16

Max size of kernel argument: 1024

Alignment (bits) of base address: 2048

Minimum alignment (bytes) for any datatype: 128

Single precision floating point capability

Denorms: No

Quiet NaNs: Yes

Round to nearest even: Yes

Round to zero: Yes

Round to +ve and infinity: Yes

IEEE754-2008 fused multiply-add: Yes

Cache type: Read/Write

Cache line size: 64

Cache size: 16384

Global memory size: 1760641024

Constant buffer size: 65536

Max number of constant args: 8

Local memory type: Scratchpad

Local memory size: 32768

Max pipe arguments: 0

Max pipe active reservations: 0

Max pipe packet size: 0

Max global variable size: 0

Max global variable preferred total size: 0

Max read/write image args: 0

Max on device events: 0

Queue on device max size: 0

Max on device queues: 0

Queue on device preferred size: 0

SVM capabilities:

Coarse grain buffer: No

Fine grain buffer: No

Fine grain system: No

Atomics: No

Preferred platform atomic alignment: 0

Preferred global atomic alignment: 0

Preferred local atomic alignment: 0

Kernel Preferred work group size multiple: 64

Error correction support: 0

Unified memory for Host and Device: 0

Profiling timer resolution: 1

Device endianess: Little

Available: Yes

Compiler available: Yes

Execution capabilities:

Execute OpenCL kernels: Yes

Execute native function: No

Queue on Host properties:

Out-of-Order: No

Profiling : Yes

Queue on Device properties:

Out-of-Order: No

Profiling : No

Platform ID: 0xf7c384ac

Name: Oland

Vendor: Advanced Micro Devices, Inc.

Device OpenCL C version: OpenCL C 1.2

Driver version: 2482.3

Profile: FULL_PROFILE

Version: OpenCL 1.2 AMD-APP (2482.3)

Extensions: cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_gl_sharing cl_amd_device_attribute_query cl_amd_vec3 cl_amd_printf cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_amd_popcnt cl_khr_image2d_from_buffer cl_khr_spir cl_khr_gl_event

シェルの先頭に「export GPU_FORCE_64BIT_PTR=0」という指定がありますが、実はこれでは動かなかったので「export GPU_FORCE_64BIT_PTR=1」と書き換えてあげる必要がありました。

しかし、何度試してみても一向にマイニングが進みません。ログを見ても何がダメなのかがよくわかりません。GPU errorというメッセージで失敗していることしかわかりません。

dbfff700 parse packet: 242しかし、ついに原因を特定しました。「epoch 169(2.32GB)」という部分です。 Ethereumはメモリー上にデータを展開して計算するような仕組みだそうで、現在のサイズが2.32GBということでした。わが家のRadeonのVRAM容量は2GBなので、これを展開できないためにエラーになっているようです。

dbfff700 ETH: job changed

dbfff700 new buf size: 0

dbfff700 ETH: 02/12/18-15:00:20 - New job from eth-eu1.nanopool.org:9999

dbfff700 target: 0x000000006df37f67 (diff: 10000MH), epoch 169(2.32GB)

dbfff700 ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 0, Rejected: 0, Time: 00:00

dbfff700 ETH: GPU0 0.000 Mh/s

e8f3c700 GPU 0 temp = 40, old fan speed = 29, new fan speed = 25

e8f3c700 GPU0 t=40C fan=29%

e8f3c700 em hbt: 0, fm hbt: 20,

e8f3c700 watchdog - thread 0 (gpu0), hb time 27305

e8f3c700 watchdog - thread 1 (gpu0), hb time 27305

e8f3c700 WATCHDOG: GPU error, you need to restart miner :(

e8f3c700 GPU 0 temp = 40, old fan speed = 29, new fan speed = 25

ゲームをしないのでVRAM 2GBなんて何に使うのかと思っていたら、思わぬところで躓いてしまいました。

WindowsであればビデオカードのVRAMにOSのメモリーを追加して使用できるので、もしかするとWindowsであればこのビデオカードでもEthereumのマイニングができるかもしれません。

しかし、ワタシは普段使っているLinuxでマイニングがしたいのです。ということで、ここからRadeonでVRAM 4GBを搭載しているビデオカード探しが始まっていきました。

2018-03-13

ミートソースが余った時は

スパゲッティ用のミートソース、レトルトパウチに入っているモノは大抵が2人前です。1人分しか使わないと、どうしても半分が余ってしまいます。そんな時はリメイクするしかないですが・・・・。

いつものクックパッドで調べてみると、ミートソースドリアとかタコライスが出てきました。どちらも良いですが、残念ながら材料が足りないのでどうしたものかと。

余り物ミートソースドリア by RYOーHEI 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

こちらはミートソースドリアのレシピです。ミートソースは余っているんですが、ご飯が余っていないので、残念ながら作れません。

ミートソース 残り リメイク♬ by aaan 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

こちらはタコライスのレシピです。ご飯も足りないのですが、レタスもありません。レタスとかキャベツは高すぎてなかなか買えません。でも、おいしそうです。

余ったミートソースでミートトースト♪ by アユミゴハン 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

材料的にはこれしかない。パンの上にチーズと共に乗せてしまえ、という簡単レシピですね。明日の朝ごはんにしようかと思います。

いつものクックパッドで調べてみると、ミートソースドリアとかタコライスが出てきました。どちらも良いですが、残念ながら材料が足りないのでどうしたものかと。

余り物ミートソースドリア by RYOーHEI 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

こちらはミートソースドリアのレシピです。ミートソースは余っているんですが、ご飯が余っていないので、残念ながら作れません。

ミートソース 残り リメイク♬ by aaan 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

こちらはタコライスのレシピです。ご飯も足りないのですが、レタスもありません。レタスとかキャベツは高すぎてなかなか買えません。でも、おいしそうです。

余ったミートソースでミートトースト♪ by アユミゴハン 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが285万品

材料的にはこれしかない。パンの上にチーズと共に乗せてしまえ、という簡単レシピですね。明日の朝ごはんにしようかと思います。

2018-03-11

マネー:電力自由化

いま使っているガス会社から「電気の案内」が届いていました。「電気の案内」って通じるもんでしょうか?

ガスと一緒の会社を使うことで、毎月の基本料金(電気の方が)が割り引きになるとのことです。

電気料金シミュレーションができるということなのでさっそく試してみると、年間で500円〜1,700円くらい支払いが減らせるようです。

しかし、年間でそれだけですかぁ。ちょっと電気業者を変えようと気合が入るには額が少なすぎますねぇ。会社の飲み会を1回断ればあっという間に追い越せちゃいますねぇ。

電力自由化、まだ重い腰を上げるような 時期ではないようです。

ガスと一緒の会社を使うことで、毎月の基本料金(電気の方が)が割り引きになるとのことです。

電気料金シミュレーションができるということなのでさっそく試してみると、年間で500円〜1,700円くらい支払いが減らせるようです。

しかし、年間でそれだけですかぁ。ちょっと電気業者を変えようと気合が入るには額が少なすぎますねぇ。会社の飲み会を1回断ればあっという間に追い越せちゃいますねぇ。

電力自由化、まだ重い腰を上げるような 時期ではないようです。

2018-03-10

Lollypop 0.9.400が起動しないので

先日、PPAのアップデートが配信されたので何気なくアップデートを受け入れて更新したLollypopですが、使えないと困るので少しあがいてみました。

Linux Mintのメニューではなく、コンソールから直接起動してみました。

なんと、選択可能なUbuntuのバージョンが18.04と17.10のみでした。16.04が消えてしまっています。これはあれですね、4月に公開されるUbuntu 18.04 LTSをだいぶ先取りしている感じですね。

Linux Mintの「ソフトウェアの管理」にもFlatpak版のLollypopがあり、こちらはバージョンが0.9.306で正常に動作するものでした。Flatpak版で回避でも良いかと思っていたのですが、timeshiftの週次バックアップがあることを思い出しました。

timeshiftでバックアップからリストアしたところ、無事にLollypop 0.9.306に戻すことができました。また、apt updateをしてもLollypop 0.9.400は配信されてきませんでした。もしかしたら作者が対応したのかもしれません。

Lollypop 0.9.400の変更点を確認してみましたが、けっこう修正されているようなのでちょっと不安定なのかもしれません。

Linux Mintのメニューではなく、コンソールから直接起動してみました。

$ lollypopPython 3.6ですか?うちのLinux MintにそんなバージョンのPytonは導入されていましたかね?

No module named 'pylast'

- Scrobbler disabled

- Auto cover download disabled

- Artist information disabled

$ sudo pip3 install pylast

Traceback (most recent call last):

File "/usr/lib/python3.6/site-packages/lollypop/application.py", line 206, in do_startup

self.init()

File "/usr/lib/python3.6/site-packages/lollypop/application.py", line 159, in init

cssProvider.load_from_file(cssProviderFile)

GLib.Error: gtk-css-provider-error-quark: application.css:135:14'min-height' is not a valid property name (3)

$ python普通にPythonを呼び出すと、バージョンは2.7.12のようです。確か、Python 3.xxも導入はされていたはずと思い、追加で確認してみます。

Python 2.7.12 (default, Dec 4 2017, 14:50:18)

[GCC 5.4.0 20160609] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

$ python3Python 3.5.2が導入されていました。もしやLollypop 0.9.400 は新しい環境を要求するのではないかと思い、再度公式サイトを確認してみようと思いました。

Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01)

[GCC 5.4.0 20160609] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

なんと、選択可能なUbuntuのバージョンが18.04と17.10のみでした。16.04が消えてしまっています。これはあれですね、4月に公開されるUbuntu 18.04 LTSをだいぶ先取りしている感じですね。

Linux Mintの「ソフトウェアの管理」にもFlatpak版のLollypopがあり、こちらはバージョンが0.9.306で正常に動作するものでした。Flatpak版で回避でも良いかと思っていたのですが、timeshiftの週次バックアップがあることを思い出しました。

timeshiftでバックアップからリストアしたところ、無事にLollypop 0.9.306に戻すことができました。また、apt updateをしてもLollypop 0.9.400は配信されてきませんでした。もしかしたら作者が対応したのかもしれません。

Lollypop 0.9.400の変更点を確認してみましたが、けっこう修正されているようなのでちょっと不安定なのかもしれません。

New responsive designいずれにせよ、timeshiftのバックアップがあるので安心してお試しできることがわかりました。次のアップデートが配信されたらまた試してみたいと思います。

New fullscreen mode

New default playback behaviour: you can mix albums and tracks!

New search widget

登録:

コメント (Atom)